補聴器の最新情報・ライフスタイルの提案や、当社のマスコットキャラクター「ヨッキー」が

補聴器の最新情報・ライフスタイルの提案や、当社のマスコットキャラクター「ヨッキー」が

タイムリーな情報やお勧めスポット、見たこと、感じたことをブログで紹介します。

補聴器の電池について

補聴器用電池についてのお話です。

補聴器だけでなく電池も錆びることがあります。最近の補聴器は水気が浸入しにくい構造になっていますが、うっかり濡れた手で電池を触ったりし水分がついたまま放置すると、電池が錆びて使えなくなるほか補聴器の不調にもつながります。

使用後に乾いた布で補聴器・電池の水分を拭き取り、錆びの発生を抑えましょう。

万一、電池にサビや白い粉などが見られたら、新しい電池に交換をお勧めします。

その他補聴器用電池の取り扱いについて、注意点をまとめました。

〇ご使用になるまでは、電池のシールをはがさないでください。

〇使用する際には、シールをはがしてから、30秒から1分ほど待って使用をはじめてください。

〇子どもの手の届くところやペットのそばに保管しないでください。

万が一、飲み込んでしまった場合は、ただちに医師にご相談ください。

| 公益財団法人日本中毒情報センターの中毒110番

https://www.j-poison-ic.jp/110serviece/ (一般市民用 情報提供料無料)

|

〇使い終わった電池は、電池の電極にセロハンテープを貼り絶縁して、お住まいの自治体の指示に

従って処分していただくか、補聴器のリケンへお持ちください。

電池のリサイクルのための回収を行っております。

〇補聴器を使用しないときは、電池を取り出してください。

補聴器の乾燥ケースには、電池を入れないでください。

〇電池が汗などで湿っている場合は、乾いた布でふいてください。

〇電池が冷えているときは、手のひらなどであたためてから使用してください。

〇室内で暖房器具を使用している場合は、換気をしてください。

電池交換が必要のない充電式補聴器も増えてきています。

ご不明な点は、お近くのリケンスタッフにお尋ねください。

投稿日時: 2019年9月1日 09時00分

補聴器の日

6月6日は何の日か、みなさんご存知ですか?

私たちと関わりの深い記念日である「補聴器の日」です。

補聴器は年々進化を遂げ、世界的にも普及してきていますが日本での普及率は高いとは言えず、「お年寄りがつけるもの」や「目立つのが恥ずかしい」などのネガティブなイメージを持たれることが多くあります。

最近のデジタル補聴器は小型で目立ちにくいものや電池を使用せず、充電して使うもの、テレビや携帯電話とワイヤレス通信できるものなど便利な補聴器があり、皆様のきこえやニーズに合わせてお選びいただけます。

この補聴器の日は補聴器を人々の生活の中でより身近なものにし、補聴器を通して「聞こえ」についての悩みが改善され、新しいバリアフリー社会の創造に貢献することを目指して、平成11年に日本補聴器販売店協会と日本補聴器工業会により制定されました。

こちらが補聴器の日マスコットキャラクターのゾウのロロくんです。

耳の模様は「6・6」で日付を表していて特徴的です。

6月6日となった理由として片方の数字を裏返すと「6と∂」で左右の耳のような形になることや補聴器の大敵である高温・多湿の季節が始まり、補聴器のメンテナンスをする必要がある時期です。

この機会にぜひお近くの「補聴器のリケン」へ補聴器の点検・掃除・調整にご来店下さい。

お待ちしております。

投稿日時: 2019年6月1日 09時00分

冬場の補聴器用空気亜鉛電池について

今回は補聴器用空気亜鉛電池についてのご案内です。

冬場になると電池の寿命が短くなるなぁ…

そのように思う補聴器使用者の方も多いのではないでしょうか。

補聴器用空気亜鉛電池は冬場の低い気温や乾燥、二酸化炭素がとても苦手のため他の季節と比較すると電池寿命が短くなります。

シールを剥がしてから30秒~1分ほど待って補聴器に入れる、暖房器具を使用している場合はこまめに換気を行って頂くことをお勧めします。

また、補聴器用空気亜鉛電池は電池表面の小さな穴から空気を取り込んで化学反応により発電しています。気温が低いと発電能力が落ちて、電池寿命が短くなります。

電池が冷えている場合は手のひらで30秒~1分ほど温めて頂くことをお勧めします。

電池交換が必要ない充電式補聴器もございます。

詳しくはお近くのリケンまでお問い合わせください。

投稿日時: 2018年12月1日 09時00分

補聴器の音が急に出なくなる!? ~寒い季節の結露とその対策~

寒い季節に、耳かけ型補聴器の音が急に聞こえなくなることがあります。耳かけ型のタイプにもよりますが、それは“結露”が原因かもしれません。

寒い季節の結露とは

結露といえば、暖房の効いた部屋の窓ガラスに水滴がたくさん付いている状況を思い浮かべる方が多いと思います。

部屋の温かい空気が窓ガラス付近で冷やされることで、空気中の水蒸気が水滴になる現象ですね。実は、この現象は補聴器でも起こることがあります。

補聴器で起きる結露

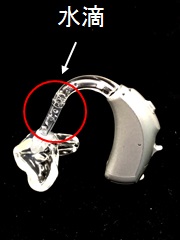

こちらの画像は、結露により補聴器チューブ内に水滴が付いている様子です。

補聴器における結露は、補聴器チューブ内の温かい空気が、冷たい外気によって冷やされて起こります。

そして、結露により発生した水滴がチューブ内に溜まると、音が聞こえなくなったり弱くなったりします。

ご自宅で出来る対処法

結露が原因で音が出なくなったり弱くなったりした場合の対処法は、

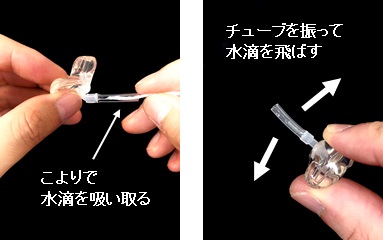

①補聴器からチューブを外す。

②ティッシュ等でこよりを作りチューブ内の水滴を吸い取る、またはチューブを振って水滴を飛ばす。

です。

不安な場合は補聴器専門店へ

ご自宅での対処法が難しい方や不安のある方は、補聴器専門店であるリケンへお越しください。

補聴器の点検や専用乾燥機での乾燥をさせて頂きます。

店頭では、チューブ内の水滴を吸い取るための糸が入った防滴チューブのご用意もございます。

防滴チューブを使用することで、結露による音の遮断を未然に防ぐことができます。

詳しくは、お近くのリケンまでお尋ねください。

投稿日時: 2018年11月1日 09時00分

補聴器の日

6月が始まりました。6月にはほぼ毎日、ユニークな記念日があるのはご存知でしたか?

例えば、写真の日(1日)や恋人の日(12日)、ボーリングの日(22日)等があります。

では、6月6日が何の日かご存知ですか?

正解は、「補聴器の日」です!!

平成11年に日本補聴器販売店協会と日本補聴器工業会によって制定された補聴器デーなのです。

近年、世界的に補聴器は普及してきています。

しかし主要先進国の中で、日本の補聴器の普及率は高いとは言えません。

補聴器というと、“お年寄りが付けているもの”というイメージを持たれる方が少なくはないのではないでしょうか。

しかし、時代は超高齢化社会を迎え、高齢者にも積極的な社会参加が求められるようになりました。そんな中で、聞こえはコミュニケーションを図るために重要な役割を担っており、これからは補聴器がさらに身近なものとなり、その活躍に期待がされるでしょう。

補聴器の日は、補聴器を人々の生活の中でより身近なものにし、補聴器を通して多くの人が抱えている「聞こえ」についての悩みが改善され、新しいバリアフリー社会の創造に貢献をすることを目指して、公募により6月6日に制定されました。

その理由としてはゾロ目で覚えやすく、6月6日の片方の数字を裏返すと「6と∂」で両耳の耳の穴のようだという点や、補聴器の大敵である高温・多湿の季節であり補聴器のメンテナンスをより気にして頂く時期である点が挙げられました。

補聴器の日にはマスコットキャラクターがいます。

ゾウのロロくんです。つぶらな瞳と、ピンク色がとてもキュートですね!

耳にある6月6日の「6と6」の模様が特徴的ですね。

この機会にぜひ、最寄りの「補聴器のリケン」に点検・掃除・調整・補聴器の相談に足をお運び下さい。

お待ちしております。

投稿日時: 2017年6月1日 09時00分