補聴器の最新情報・ライフスタイルの提案や、当社のマスコットキャラクター「ヨッキー」が

補聴器の最新情報・ライフスタイルの提案や、当社のマスコットキャラクター「ヨッキー」が

タイムリーな情報やお勧めスポット、見たこと、感じたことをブログで紹介します。

「合理的配慮」をご存じでしょうか

令和6年4月1日に「障害者差別解消法」が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

では、合理的配慮とはどんな定義でしょうか。

合理的配慮とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で、その意思、要望に対応すること、対応に努める事です。

社会の中でバリアを感じていた人が、社会で生きていく上で、困難と感じていたことは、この合理的配慮の広まりにより緩和されています。

合理的配慮を依頼する側、提供する側、どちらかに負担が偏ってしまうのではなく、相互理解を深め、状況に応じながら共に納得できる形で対応案を検討していくことがポイントです。

聞こえに関した合理的配慮の提供の一例としては、企業や行政機関等の幅広い事業者様が「ワイヤレス補聴援助システム」をご利用いただいています。

補聴器のリケンはご利用者様に向け、店内環境の整備、店内利用に際したお声掛けをはじめとした配慮を行っています。

また、聞こえに課題を感じる方々が多様な場面でバリアを取り除けるよう、補聴器を通してコミュニケーションのお手伝いをしていきます。

投稿日時: 2024年5月1日 09時00分

『耳の日』についてご存知ですか?

3月3日はひな祭りですが、『耳の日』でもあることをご存知ですか?

1956年に、現在の日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の提案によって、耳や聴力について多くの人の関心を集めること、そして難聴と言語障害をもつ人びとの悩みを少しでも解決することを目的として制定されました。

なぜ、3月3日が『耳の日』に制定されたかというと、「ミミ」の語呂合わせや「3」が耳の形に似ていることが挙げられますが、実は電話の発明で有名なグラハム・ベルの誕生日でもあります。

実は、グラハム・ベルは電話の発明によって補聴器の歴史を大きく変えた人物でもあります。母親と妻が難聴者であったベルは電話の技術を補聴器に応用し、19世紀末に電気信号で音を大きくする画期的な補聴器を作りました。

また、ベルは難聴者教育にも功績を残しており、ヘレン・ケラーに家庭教師のサリヴァン先生を引き合わせた人物でもあります。さらにこの3月3日が、ヘレン・ケラーとサリヴァン先生が出会った日だと言われています。ちなみに、音の強さに使用される単位「デシベル」にもベルの名前が使用されています。

現代の生活に欠かせない「電話」と補聴器にはこのように切っても切れない関係がありました。そして新世代の補聴器にはBluetoothが搭載されているものも多く、携帯電話と無線で接続して、補聴器から直接通話や音楽などをストリーミング再生できるようになり、よりきこえを楽しむことが出来るようになりました。

さらに補聴器にプラスして使用するワイヤレス補聴援助システムによって、今まで聞き取りづらかったテレビや、離れた場所などのきこえをサポートする機器もさらに使いやすくなっています。

ぜひ、きこえに関して気になることがあれば、お近くの『補聴器のリケン』へ。

スタッフ一同、心よりご来店をお待ちしております。

投稿日時: 2024年3月1日 09時00分

補聴器と環境音

補聴器を装用した状態で、周囲の環境音はしっかり聞こえていますか?

「うるさい」と感じてしまうことはありませんか?

・チェック1

救急車の「ピーポー」は聞こえていますか?

救急車のサイレンには、770~960Hz帯の音が使われており、その間で高い音と低い音を交互に繰り返しながら鳴らすことによって、聞き取りやすくしているそうです。1)

・チェック2

体温計の「ピッピッ」、電子レンジの「チン」、チャイムの「ピンポン」は聞こえていますか?

電子レンジなどの家電製品の報知音は、幅広い年代の方に聞こえやすいように、2000Hz帯の音が設定されていることが多いそうです。2)

・チェック3

セミの鳴き声は我慢できますか?

アブラゼミ・ツクツクホウシなどといったセミの鳴き声は6000Hzの高い音に強いピークがあるため、6000Hzの過大音を少し下げると改善する可能性があります。3)

以上のチェックの中で、一つでも「聞こえづらい」「うるさい」といった音があれば、是非お近くの「補聴器のリケン」まで、お気軽にご相談ください。

※難聴の状態と補聴器の性能によっては、解決できない場合もございます。

【引用文献】

1) 安田康晴,山本弘二,岸誠司,他(2019).救急車サイレン音は自動車運転者に聴こえているか? ―自動車運転時の車内騒音量とサイレン音量との比較― 日臨救急医会,22,51-54.

2) 一般財団法人 家電製品協会(2018).家電製品における操作性向上のための報知音に関するガイドライン 第2版[改訂]b.

3) 落合博明(1996).蝉の声・虫の声 騒音抑制,20,44-45.

投稿日時: 2024年2月1日 09時00分

技能者と認定店って??

皆さまは「認定補聴器技能者」と、「認定補聴器専門店」があるのをご存知でしょうか?

「認定補聴器技能者」とは4年間の講習期間を経て、基準以上の知識と技能を有し、公益財団法人テクノエイド協会の資格試験に合格することで得られる補聴器専門の資格です。また5年おきに講習を受け、資格の更新が必要です。

また「認定補聴器専門店」は同じく、公益財団法人テクノエイド協会が定める一定の基準に合格した補聴器販売店を指し、補聴器販売店として適切な設備があると認められたお店です。これも5年おきに更新が必要です。

皆さまがご利用の補聴器のリケンはこれらに合格した補聴器の専門家です。

「きこえ」に関するご相談はお気軽にどうぞ♪

投稿日時: 2023年8月1日 09時00分

補聴器の乾燥をおすすめします

夏は補聴器の故障が多くなる時期です。毎日身につける補聴器は、肌の湿気や汗の影響を直接受けてしまいます。

湿気は補聴器にとって大敵で、汗によって故障が起こりやすくなるため乾燥をお勧め致します。

防水の補聴器が増えて以前に比べれば汗による故障が少なくなってきたとはいえ、補聴器の内部に汗が入ってしまうとサビや故障の原因になります。

補聴器を使用後、電池式補聴器は電池蓋を開ける前に、充電式補聴器は充電器に入れる前に乾いた布で補聴器についた汗を拭き取ってください。

その後に乾燥ケースや充電器に入れて保管します。

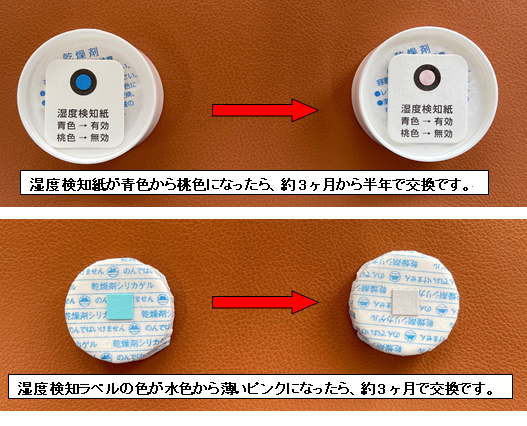

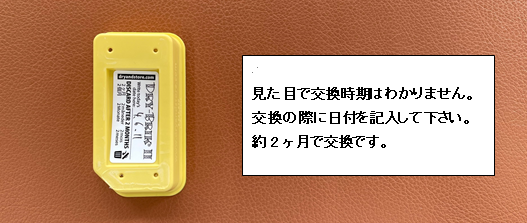

その際には、乾燥剤の交換時期にご注意ください。せっかく毎日乾燥ケースにいれていても乾燥剤の効果が切れていては意味がありません。

交換したことがなかったという方も時々見受けられます。乾燥剤によって交換時期が異なりますのでご確認くださいませ。

判断がつかない場合は、スタッフが確認させていただきますのでご来店の際に乾燥剤も一緒にご持参ください。

日々のお手入れによって補聴器の故障のリスクを下げることができます。

また、店頭でも補聴器のお掃除や乾燥を行っております。

大切な補聴器を長く快適にご使用いただけるようお手伝いさせていただきます。

皆様のご来店をお待ちしております。

投稿日時: 2022年7月1日 09時00分